- 1. Понятие информационных технологий и информационных систем. Современные концепции, идеи и проблемы развития информационных технологий. Роль и задачи информационных технологий в развитии общества.

- 2. Понятие об информации, сообщении, сигнале, кодировании и модуляции. Обобщенная система передачи информации и назначение ее основных элементов.

- 3. Преобразование непрерывных сигналов в дискретные, их передача в виде цифровых сигналов.

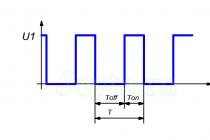

- 4. Ряд Фурье для периодической последовательности импульсов и его мощность. Амплитудно-частотная (ачх) и фазо-частотная (фчх) характеристики периодической последовательности импульсов.

- 5. (Спектральная плотность s(w)) для непериодического сигнала. Прямое и обратное преобразование Фурье.

- 6. Дискретизация сигналов по времени. Теорема Котельникова.

- 8. Абсолютный метод определения координат в спутниковых технологиях. Засечка по псевдодальности. Точность абсолютного метода. Геометрические факторы dop.

- 33.Модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, osi). Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Реализация межсетевого взаимодействия средствами тср/ip.

- 34.Коммуникационные устройства информационной сети. Среда передачи данных. Стандартные технологии построения локальных и глобальных сетей.

- 35.Методы коммутации в информационных сетях (коммутация каналов, коммутация пакетов, коммутация сообщений).

- 36. Уровень межсетевого взаимодействия (Network layer), его назначение, функции и протоколы. Принципы маршрутизации в составных сетях.

- 37. Корпоративная информационная система (кис). Требования к корпоративным ис. Проблемы внедрения. Примеры кис.

- 38. Обеспечение информационной безопасности в современных корпоративных сетях. Методы защиты от несанкционированного доступа. Технологии: Intranet , Extranet и vpn.

- 13. Защита приложений и баз данных. Структура «пользователь (группа) – право». Ролевая модель организации прав доступа. Организация доступа в субд «клиент-сервер».

- 14. Системы засекреченной связи. Общая структура, принцип функционирования. Стойкость алгоритма шифрования. Теория Шеннона.

- 15. Криптографические методы защиты информации, их классификация. Требования к криптографическому закрытию информации. Стандарт на шифрование (общее описание алгоритма des).

- 16. Концепция криптосистем с открытым ключом. Электронная цифровая подпись. Структурная схема построения эцп.

- 17. Разрушающие программные средства: компьютерный вирус (классификация, признаки заражения, методы обнаружения и обезвреживания вируса).

- 18. Методы защиты ис от несанкционированного доступа на логическом, физическом и юридическом уровнях. Российское законодательство в области защиты информации.

- 19. Защита информации в сетях Internet. Назначение экранирующих систем. Требования к построению экранирующих систем. Организация политики безопасности в сетях Internet.

- 23. Интерфейсы ис. Пользовательский интерфейс ис.

- 24. Надежность ис. Факторы, влияющие на надежность ис. Методы повышения надежности ис.

- 25. Структурный подход к проектированию информационных систем ис.

- 26. Жизненный цикл программного обеспечения (жц по), модели жц.

- 27. Case-технологии, как новые средства для проектирования ис. Case-пакет фирмы platinum, его состав и назначение. Критерии оценки и выбора case-средств.

- 28. Стандарт idef, его основные составляющие.

- 29. Принципы системного структурного анализа, его основные аспекты.

- 30. Инструментальная среда bpWin, ее назначение, состав моделей, возможности пакета. Состав отчетов (документов) проектируемой модели в среде bpWin.

- 31. Инструментальная среда erWin, ее назначение и состав решаемых задач.

- 32. Унифицированный язык моделирования uml, его назначение, состав решаемых задач с его помощью.

- 39. Базы данных (бд). Основные этапы разработки баз данных. Методы создания структуры базы данных. Типы данных. Структурированные данные.

- 40. Модели данных, применяемых в базах данных. Связи в моделях. Архитектура баз данных. Реляционная, иерархическая и сетевая модели данных. Типы и форматы данных.

- 41. Системы управления базами данных (субд). Назначение, виды и основные функциональные возможности субд. Обзор существующих субд. Состав субд, их производительность.

- 43.Стандарт sql-языка запросов. Sql-запросы для получения информации из бд. Основные принципы, команды и функции построения sql-запросов.

- 44.Модификация данных с помощью sql-языка запросов. Создание и изменение структуры таблиц. Добавление и редактирование данных. Поиск и сортировка данных на основе sql.

- 45.Нормализация данных. Первая, вторая, третья нормальные формы. Порядок приведения данных к нормальной форме.

- 46.Дать понятия первичный ключ (pk), внешний ключ (fk), альтернативный ключ, инверсный вход. Типы и организация связей между таблицами.

- 49.Системы искусственного интеллекта (ии). Классификация основных направлений исследований в области ии.

- 1.2.3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод (natural language processing)

- 1.2.4. Интеллектуальные роботы (robotics)

- 1.2.5. Обучение и самообучение (machine learning)

- 1.2.6. Распознавание образов (pattern recognition)

- 1.2.7. Новые архитектуры компьютеров (new hardware platforms and architectures)

- 1.2.8. Игры и машинное творчество

- 50.Экспертные системы (эс), состав эс. Классификация эс, их структурный состав. Инструментальные средства разработки эс.

- 51.Модели представления знаний (продукционная, фреймовая, сетевая модель).

- 52.Классификация систем, основанных на знаниях.

- 2.2.1. Классификация по решаемой задаче

- 64.Цифровые модели местности (цмм), цифровые модели ситуации и рельефа, цифровые модели карты и плана. Слои цмм. Назначение и использование цифровых и электронных карт и планов.

- 65.Растровая и векторная форма представления данных. Форматы этих данных. Регистрация растровых изображений в картографических системах.

- 67.Современные технологии создания цифровых и электронных карт и планов. Классификация типов объектов при оцифровке (векторизации) карт. Классификаторы топографической информации.

- 68.Программы – векторизаторы, их характеристики, принципы работы и возможности. Методы и точность векторизации. Анализ качества векторизации. Контроль топологической структуры цифровой карты.

- 53.Сущность и основные понятия геоинформатики. Области применения геоинформатики.

- 55.Топологическая концепция гис. Геореляционная модель связи объектов и их атрибутов.

- 57.Инструментальные средства создания гис (MapEdit, MapInfo, GeoMedia и др.). Основные функции, характеристики и возможности гис – оболочек. Средства расширения гис- оболочек и создания приложений.

- 58.Федеральные, региональные и муниципальные гис. Требования к программному и информационному обеспечению гис.

- 60. Пространственный (географический) анализ. Буферные зоны, оверлеи. Создание тематических карт на основе гис – технологий.

- 61.Способ поверхностей для создания тематических карт. Интерполяция на основе нерегулярной сети треугольников tin и среднего взвешенного idw.

- 53.Сущность и основные понятия геоинформатики. Области применения геоинформатики.

- 63.Геоинформационное моделирование. Основы сетевого анализа.

- 64.Системы автоматизированного проектирования (cad – MicroStation, AutoCad и др.). Основные концепции двухмерного (2d) и трехмерного (3d) проектирования. Связь гис с cad – системами.

- 21. Повышение надежности систем путем резервирования. Виды и способы резервирования.

- 62.3D карты. Способы создания и использования трехмерных карт.

- 9.Дифференциальный способ определения координат. Типы каналов передачи дифференциальных поправок. Способы дифференциальной коррекции. Система дифференциальной коррекции waas. Точность dgps.

58.Федеральные, региональные и муниципальные гис. Требования к программному и информационному обеспечению гис.

ФГИС, МГИС, РГИС – предназначены для решения опер. и расчетных задач связанных с обработкой пространственных данных ГИС при управлении, планирование инвентаризации мониторинга, анализа и прогнозирования. пространственные данные используемые в ГИС должны охватывать:

1для ФГИС – все территории РФ, включая прибрежные акватории и приграничные районы.

2 для РГИС – территории крупных природных и экологических регионов субъектов РФ, фед. округов включая районы природоохраняемых зон, районы кризисных ситуаций.

3 для МГИС – территории городов, городских районов, пригородных зон

Требования к ПО и ИО для ГИС

Для формирования БД,Ф,Р, МГИС, ГИС: 1) базовую цифровую модель местности (для ФГИС – цтк м – 1: 1000000; для РГИС цтк масштаба 1:50000 – 1:200000 и цтг масштаба 1:500 – 1:1000 для МГИС цтг масштаба 1:500 – 1:10000). 2) цифровая тематическая специфика карты. 3) аэро и космоснимки в цифровом формате. 4) тематические данные. 5) атрибутивные данные. 6) метаданные. 7) нормативная информация. В техническом задании на конкретную ГИС устанавливаются требования к ИО по: 1. составу, структуре, способам организации данных систем. 2. к качеству данных (полноте, достоверности, актуальности). 3. наличию сертификату соответствия.4. совместимость существенных и созданных компонентов. 5. применению СУБД. 6.органнизация информационного обмена с другим базами. 7. процессы сбора обработки и передачи информации 8. контролю, хранению и обновлению восстановления для. 9. обеспечивает управление документирования

10.процедура придания юридическими средствами ПО ГИС должно включать следующее: - операционная система. - текстовые и графические редакторы. –состав специального ПО. – библиотека программных средств, совокупность прикладных программ.

ПО поддерживает основные под системы ГИС.

Сбор, ввод данных; - хранение.

59.Основные этапы создания гис – проектов. Источники данных для формирования графической и атрибутивной (неграфической) информации.

Основные этапы:

1.Разработка и согласование бизнес-плана (тут оговаривается финансово-экономическое аспекты, ожидаемый результат, источники финансирования, сроки, стоимости). 2.Заключение договора (тут протокол согласования договорной цены). 3.Разработка технического задания это документ в котором содерфатся требования, которые б. д. реальными. 4.Утверждение.

5.Техническое проектирование (нахождение технического решения)

Постановка задач (вход выход информации). -Разработка концептуальной модели (нарисовать информацию модель каждой задачи). -Технические решения (алгоритм). 5.Разработка рабочей документации -Эксплуатационное документирование как пользоваться системой -Сетевая схема. -Проекты БД.

Разработка программ и методики предварительных испытаний.

7.Три стадии испытания системы: 1.Предварительное испытание-проверка работоспособности системы, проводятся на базе разработки. Разработчик должен поставить вывод работает: - система или нет. -можно ли систему передавать на следующую стадию или нет. 2.Опытная эксплуатация. Определение количественных характеристик системы, длится не менее 6 мес. Чтобы провести опытную эксплуатацию составляют специальную программу, проводится на базе задачника. опытную эксплуатацию проводят пилот – проект. Это производственная работа в которой будут получены производственные результаты, но они будут выполнятся в ограничениях: территории, по функциям. В журнале мы видим каждодневные записи: какие задачи решены, сбои, сработала ли программа или нет. На этой стадии происходят исправления по ходу. В конце пишется акт сверки выполнена ли стадия на основе журнала. Вывод: -считать ли опытную эксплуатацию завершенной. -можно ли передавать систему на следующий этап. 3.Приемочное испытание проводят испытания заказчика, комиссия как правило берется со стороны. Цель: соответствие ТЗ может частично соответствовать ТЗ. После этих стадии составляют акт приемки системы постоянной эксплуатации. Вывод: Система в целом соответствует ТЗ. Если соответствует, то система м.б. передана в постоянную эксплуатацию или нет. После запуска система переходит в фазу функционирования. Здесь происходит 3 главных процесса: -Выполнение административных работ по обеспечению системы. -Введение БД. -Решение пространственных задач конечным пользователем. Источники данных: топографо-геодезические данные;

координаты пунктов; результаты измерений; ЦММ;

картографические материалы (бумажные карты, аэроснимки, космоснимки);

атрибутивная информация (характеристика объектов, кадастровые данные)

О требованиях ФСТЭК России и ФСБ России к ГИС, ИСПДн, АСУП и АСУТП

В ходе проведения консультаций с Заказчиками ООО «Эйснет», а также при непосредственном выполнении работ, приходится сталкиваться с первичным определением или формированием требований к будущей (создаваемой) государственной информационной системе (ГИС), информационной системе персональных данных (ИСПДн) или автоматизированной системе управления производственными (АСУ П) и технологическими процессами (АСУ ТП).

Подчас сразу сложно ответить, какие требования должны быть реализованы в той или иной системе. Для этого предлагается использовать к государственным информационным системам, информационным системам персональных данных и автоматизированным системах управления производственными и технологическими процессами, в которой наглядно приведены (для обсуждения) все необходимые требования.

Для понимания вопроса рассмотрим, какие основные нормативные документы регуляторов в области защиты информации действуют для данных информационных систем.

Государственные информационные системы

- «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013г. N 17 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2013г. N 28608);

- Методический документ. Меры защиты информации в государственных информационных системах», Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2014г.

Информационные системы персональных данных

- «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Утверждена ФСТЭК России, 15 февраля 2008г.;

- «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Утверждена ФСТЭК России, 14 февраля 2008г.;

- «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013г. N 21 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013г. N 28375). Примечание: Приказом N 21 отменено действие «Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных», приказ ФСТЭК России от 5 февраля 2010г. N 58 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2010г., регистрационный N 16456);

- Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации», Утверждены ФСБ России 21 февраля 2008г. № 149/54-144;

- «Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Утверждены ФСБ России 21 февраля 2008г. № 149/6/6-622;

- Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», Приказ ФСБ России от 10 июня 2014г. N 378, (зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2014г. N 33620).

Системы управления производственными и технологическими процессами

«Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014г. N 31 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2014г. N 32919).

Документы регуляторов общие для систем ИС, ИСПДн, АСУ, в том числе для ИС общего пользования - СОП

- «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К), Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002г. № 282;

- «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», решение Председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года;

- «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи» (вместе с «Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой», «Требованиями к обеспечению совместимости средств электронной подписи при организации электронного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления между собой»), Постановление Правительства РФ № 111 от 09 февраля 2012г.;

- О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации № 634 от 25 июня 2012г.

- «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)», Приказ ФСБ России от 9 февраля 2005г. N 66;

- «Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», Приказ ФАПСИ при Президенте РФ от 13.06.2001 года № 152;

- «Требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра», Приказ ФСБ России № 796 от 27 декабря 2011г.;

- Об аккредитации удостоверяющих центров», Приказ Минкомсвязи Российской Федерации № 203 от 21 августа 2012г.;

- ГОСТ Р 51583-2000. «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 51624-2000. «Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Общие требования»;

- ГОСТ РО 0043-003-2012. «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Общие положения»;

- ГОСТ РО 0043-004-2013. «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний»;

- ГОСТ 51275- 2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения».

- РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Особенности требований к различным системам

Примечание: В документах ФСТЭК России и ФСБ России на системы не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности защищаемых данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну

Особенности требований к информационным системам персональных данных (ИСПДн)

- Требования распространяются на обработку персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

- Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

- Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Установлены четыре уровня защищенности персональных данных . Самый низкий уровень - четвертый, самый высокий - первый.

Особенности требований к государственным информационным системам

- ГИС имеет федеральный масштаб, если она функционирует на территории Российской Федерации (в пределах федерального округа) и имеет сегменты в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и (или) организациях.

- ГИС имеет региональный масштаб, если она функционирует на территории субъекта Российской Федерации и имеет сегменты в одном или нескольких муниципальных образованиях и (или) подведомственных и иных организациях.

- ГИС имеет объектовый масштаб, если она функционирует на объектах одного федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образования и (или) организации и не имеет сегментов в территориальных органах, представительствах, филиалах, подведомственных и иных организациях.

- Требования к ГИС являются обязательными при обработке информации в государственных информационных системах, функционирующих на территории Российской Федерации, а также в муниципальных информационных системах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении. Требования не распространяются на государственные информационные системы Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

- При обработке в государственной информационной системе информации, содержащей персональные данные, Требования к ГИС применяются наряду с требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119.

- По решению обладателя информации (заказчика) или оператора Требования к ГИС могут применяться для защиты информации, содержащейся в негосударственных информационных системах.

Установлены четыре класса защищенности государственной информационной системы , определяющие уровни защищенности содержащейся в ней информации. Самый низкий класс - четвертый, самый высокий - первый.

Особенности требований к системам управления производственными и технологическими процессами

- Требования направлены на обеспечение функционирования АСУ в штатном режиме, при котором обеспечивается соблюдение проектных пределов значений параметров выполнения целевых функций АСУ в условиях воздействия угроз безопасности информации, а также на снижение рисков незаконного вмешательства в процессы функционирования АСУ критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, в том числе опасных производственных объектов, безопасность которых обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, о транспортной безопасности, об использовании атомной энергии, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о безопасности гидротехнических сооружений и иных законодательных актов Российской Федерации.

- Распространяются на АСУ, обеспечивающие контроль и управление технологическим и (или) производственным оборудованием (исполнительными устройствами) и реализованными на нем технологическими и (или) производственными процессами (в том числе системы диспетчерского управления, системы сбора (передачи) данных, системы, построенные на основе программируемых логических контроллеров, распределенные системы управления, системы управления станками с числовым программным управлением).

- АСУ, как правило, имеют многоуровневую структуру:

- уровень операторского (диспетчерского) управления (верхний уровень);

- уровень автоматического управления (средний уровень);

- уровень ввода (вывода) данных исполнительных устройств (нижний (полевой) уровень).

- Автоматизированная система управления может включать:

- на уровне операторского (диспетчерского) управления: операторские (диспетчерские), инженерные автоматизированные рабочие места, промышленные серверы (SCADA-серверы) с установленным на них общесистемным и прикладным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, иное оборудование), а также каналы связи;

- на уровне автоматического управления: программируемые логические контроллеры, иные технические средства с установленным программным обеспечением, получающие данные с нижнего (полевого) уровня, передающие данные на верхний уровень для принятия решения по управлению объектом и (или) процессом и формирующие управляющие команды (управляющую (командную) информацию) для исполнительных устройств, а также промышленная сеть передачи данных;

- на уровне ввода (вывода) данных (исполнительных устройств): датчики, исполнительные механизмы, иные аппаратные устройства с установленными в них микропрограммами и машинными контроллерами.

В АСУ объектами защиты являются:

- информация (данные) о параметрах (состоянии) управляемого (контролируемого) объекта или процесса (входная (выходная) информация, управляющая (командная) информация, контрольно-измерительная информация, иная критически важная (технологическая) информация);

- в том числе автоматизированные рабочие места, промышленные серверы, телекоммуникационное оборудование, каналы связи, программируемые логические контроллеры, исполнительные устройства), программное обеспечение (в том числе микропрограммное, общесистемное, прикладное), а также средства защиты информации.

Установлены три класса защищенности автоматизированной системы управления , определяющие уровни защищенности АСУ. Самый низкий класс - третий, самый высокий - первый.

Для всех приведенных систем, для обеспечения защиты информации, проводятся следующие типовые мероприятия:

- формирование требований к защите информации, содержащейся в ГИС (ИСПДн, АСУ);

- разработка системы защиты информации ГИС (ИСПДн, АСУ);

- внедрение системы защиты информации ГИС (ИСПДн, АСУ);

- аттестация ГИС (ИСПДн, АСУ) и ввод ее в действие;

- обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной ГИС (ИСПДн, АСУ);

- обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной ГИС (ИСПДн, АСУ) или после принятия решения об окончании обработки информации.

Для всех систем (ГИС, ИСПДн, АСУ) определены базовые наборы мер защиты информации и требования к их реализации , которые необходимо выбирать в зависимости от класса или уровня защищенности системы, определяемой обязательно с учетом Модели угроз (включая модель нарушителя) безопасности информации.

Таким образом, рассмотрев особенности и различия в трех системах (ГИС, ИСПДн, АСУ) и используя Сравнительную таблицу требований ФСТЭК России будет не сложно объяснить Заказчику или должностному лицу ведомства, не ознакомленных с различиями в системах, что необходимо реализовать в той или иной системе.

Введение

Географическая информационная система (ГИС) - это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, анализ и отображение пространственных и связанных с ними непространственных данных, а также получение на их основе информации и знаний о географическом пространстве. Считается, что географические или пространственные данные составляют более половины объема всей циркулирующей информации, используемой организациями, занимающимися разными видами деятельности, в которых необходим учет пространственного размещения объектов. ГИС ориентирована на обеспечение возможности принятия оптимальных управленческих решений на основе анализа пространственных данных. Ключевыми словами в определении ГИС являются - анализ пространственных данных или пространственный анализ.

В настоящей работе рассмотрим:

- - ГИС в управлении железнодорожным транспортом;

- - Требования к геоинформационным системам;

- - Характеристики, области применения и основные возможности ГИС-приложения.

Теоретическая сторона вопроса

Требования к ГИС

В настоящий момент ГИС представляют собой сложную информационную систему, включающую мощную операционную систему, интерфейс пользователя, системы введения баз данных (БД), отображения графической информации.

Развитие геоинформатики, как науки об автоматизированной обработке пространственно-координированной информации, привело к интенсивному продвижению геоинформационных систем и ГИС-технологий во все сферы человеческой деятельности.

В настоящее время ГИС не следует трактовать как географические информационные системы, к чему нас призывают ученые-географы. Значение ГИС в технических приложениях, как информационно-управляющих систем, значительно более перспективно.

Представления о геоинформационных системах и их роли в науке и технике во многом совпадают, что, безусловно, нашло отражение в формулировке основных понятий и определений геоинформационных систем железнодорожного транспорта.

ГИС железнодорожного транспорта - информационно-управляющая автоматизированная система, призванная обеспечивать решение задач инвентаризации, проектирования и управления объектов железнодорожного транспорта. Основной целью создания ГИС железнодорожного транспорта является обеспечение всех сфер его деятельности комплексной пространственно-координированной информацией.

Мощные инструментальные оболочки ГИС позволяют интегрировать в себя любые БД и существующие автоматизированные системы инвентаризации, проектирования и управления. В свою очередь, информация, полученная а результате работы ГИС, с успехом используется в автоматизированных системах инвентаризации (паспортизации), проектирования (САПР) и управления (АСУ).

Наряду с ГИС широкое распространение получила организация проблемно-ориентированных БД, предназначенных для картографирования природных и социально-экономических явлений. Такие БД называются картографическими банками данных (КБД).

Важнейшая функция КБД заключается в автоматизированном картопостроении, выполняемой автоматизированной картографической системой, которая является неотъемлемой частью также ГИС.

В последние годы при создании информационных систем (ИС) в географии повышенное внимание уделяется построению экспертных систем (ЭС). Под ЭС понимается система логического вывода, основывающаяся на фактах (знаниях) и эвристических приемах (эмпирических правилах) обработки данных.

Основные составляющие части ЭС: база знаний - организованные наборы фактов, механизм логического решения поставленной задачи.

Появление в последние годы массового интереса к построению ГИС требует выработки принципов оценки создаваемых информационных систем, их классификации, определения потенциальных возможностей.

В определенной мере это возможно при выработке требований к идеальной ГИС:

- 1. Возможность обработки массивов по компонентной гетерогенной пространственно-координированной информации;

- 2. Способность поддерживать базы данных для широкого класса географических объектов;

- 3. Возможность диалогового режима работы пользователя;

- 4. Гибкая конфигурация системы, возможность быстрой настройки системы на решение разнообразных задач;

- 5. Способность «воспринимать» и обрабатывать пространственные особенности геоэкологических ситуаций.

Этапы информационной технологии в создании и эксплуатации ГИС включают следующие стадии: сбор первичных данных, ввод и хранение данных, анализ данных, анализ сценариев и принятие решений. Необходимо отметить, что выделенные этапы являются наиболее общими и повторяются при создании конкретных ГИС, различаясь в деталях, связанных с целями и задачами ГИС, а также техническими возможностями системы. Очевидно, что источники информации, процедура ее получения, методы анализа должны рассматриваться как этапы единого технологического процесса, объединяемого общностью целей и задач построения и эксплуатации ГИС. Это означает, что в основу проектирования и создания ГИС должна быть положена единая методология. Поскольку ГИС можно рассматривать как средство машинного представления данных и знаний комплекса наук о Земле, то в качестве методологической основы ГИС должно быть выбрано направление их построения как инструментария познания закономерностей структуры и организации геосистем при помощи средств информатики, включающего математическое моделирование и машинную графику.

Введение

Геоэкологический прогноз, а также создание системы мониторинга в районах интенсивного техногенного воздействия требуют привлечения и комплексного анализа разнообразной информации как природного, так и социально-экономического характера. Для этого необходима организация системы автоматизированного сбора, обработки и анализа природной информации, построенной на базе современных ЭВМ и автоматических устройствах ввода-вывода информации. Возможность оперативной обработки больших объемов геоэкологической информации, включая картографическую, наиболее существенна при оценке состояния геосистем регионального уровня, а также для территориального планирования и управления ресурсами окружающей среды. В современных условиях планирования народного хозяйства с обязательным проведением геоэкологических экспертиз природоохранная информация приобретает качество особого вида ресурса (информационного) со всеми специфическими требованиями к методам ее получения и обработки. Такая оценка информации требует принципиально нового подхода к организационным структурам производства и переработки данных об окружающей среде на базе современной промышленной технологии.

Этой цели служат геоинформационные системы (ГИС).

ГИС - это компьютерные системы сбора, хранения, выборки, анализа и отображения пространственных данных. Создание автоматизированных систем природной информации входит в круг задач геоэкоинформатики - научного направления, разрабатывающего теорию, методы и технологию информационного обеспечения и автоматизации биосферных и геоэкологических исследований в целях рационализации природопользования и охраны природы.

ГИС является эффективным средством для изучения интегральных эффектов антропогенного воздействия на окружающую среду, поскольку она аккумулирует и обрабатывает данные за длительный период времени для крупных географических регионов.

Одна из важнейших проблем создания ГИС - это информационное обеспечение региональных геоэкологических моделей, включающее как выбор источников для формирования базы данных, определение точности поступающей информации, так и определения набора параметров, необходимых и достаточных для изучения динамики геосистем различного иерархического уровня.

Требования к ГИС

Принципы организации ГИС

Геоинформационная технология зародилась в начале 60-х годов для автоматизации ряда операций по обработке географических данных. Первые системы создавались при отсутствии программного обеспечения, наличии примитивной вычислительной техники и устройств ввода-вывода графических данных.

Развитие информационных систем шло как по пути увеличения обрабатываемых объемов данных, так и усложнения структуры хранящейся информации. Поэтому информационные массивы, предназначенные для обработки на ЭВМ, организуются в базы данных (БД). Для обеспечения достаточно сложных операций по поиску и выборке данных в БД, их объединению в информационные массивы требуемой структуры разрабатываются системы управления базами данных.

В настоящий момент ГИС представляют собой сложную информационную систему, включающую мощную операционную систему, интерфейс пользователя, системы ведения без данных, отображения графической информации.

Наряду с ГИС широкое распространение получила организация проблемно-ориентированных БД, предназначенных для картографирования природных и социально-экономических явлений. Такие БД называются картографическими банками данных (КБД).

Важнейшая функция КБД заключается в автоматизированном картопостроении, выполняемой автоматизированной картографической системой (АКС), которая является неотъемлемой частью также ГИС.

В последние годы при создании информационных систем (ИС) в географии повышенное внимание уделяется построению экспертных систем (ЭС). Под ЭС понимается система логического вывода, основывающаяся на фактах (знаниях) и эвристических приемах (эмпирических правилах) обработки данных. Основные составляющие части ЭС: 1) база знаний (БЗ) - организованные наборы фактов и 2) механизм логического решения поставленной задачи.

Появление в последние годы массового интереса к построению ГИС требует выработки принципов оценки создаваемых информационных систем, их классификации, определения потенциальных возможностей. В определенной мере это возможно при выработке требований к идеальной ГИС:

1. Возможность обработки массивов покомпонентной гетерогенной пространственно-координированной информации.

2. Способность поддерживать базы данных для широкого класса географических объектов.

3. Возможность диалогового режима работы пользователя.

4. Гибкая конфигурация системы, возможность быстрой настройки системы на решение разнообразных задач.

5. Способность «воспринимать» и обрабатывать пространственные особенности геоэкологических ситуаций.

Разработка ГИС включает этап проектирования структуры, определения целей и задач, потенциальных пользователей. Проектирование ГИС, как сложной информационной системы, требует использования методов системного анализа, с помощью которых решаются следующие задачи :

Построение концептуальной модели ГИС, определение ее подсистем, характера взаимосвязи между ними;

Структуризация географической информации с учетом специфики обработки, хранения и представления на ЭВМ и автоматических устройствах;

Определение этапов преобразования и обработки поступающей природной и социально-экономической информации;

Создание человеко-машинных систем для математического моделирования природных и социально-экономических процессов в структуре ГИС.

Использование информационной технологии в геоэкологии предполагает автоматизацию процессов сбора и анализа параметров геосистем. Получение и обработка информации рассматриваются как единый процесс, включающий ряд последовательных этапов (табл. 1).

Этапы информационной технологии в создании и эксплуатации ГИС включают следующие стадии: сбор первичных данных, ввод и хранение данных, анализ данных, анализ сценариев и принятие решений. Необходимо отметить, что выделенные этапы являются наиболее общими и повторяются при создании конкретных ГИС, различаясь в деталях, связанных с целями и задачами ГИС, а также техническими возможностями системы.

Очевидно, что источники информации, процедура ее получения, методы анализа должны рассматриваться как этапы единого технологического процесса, объединяемого общностью целей и задач построения и эксплуатации ГИС. Это означает, что в основу проектирования и создания ГИС должна быть положена единая методология. Поскольку ГИС можно рассматривать как средство машинного представления данных и знаний комплекса наук о Земле, то в качестве методологической основы ГИС должно быть выбрано направление их построения как инструментария познания закономерностей структуры и организации геосистем при помощи средств информатики, включающего математическое моделирование и машинную графику.

1.2 Структура ГИС и ее основные функции

В самом общем виде структура ГИС может быть представлена следующим образом (рис. 1): диалоговая система пользователя программно-технический комплекс, базы данных, блок моделей,

блок оценки и принятия решений. Построение ГИС выполняется по блочному (модельному) принципу. Это дает возможность расширять систему за счет добавления новых блоков (программ) или работать только с определенной частью (модулем) ГИС.

Рис. 1. Структура ГИС

Многоцелевые ГИС могут быть использованы для решения различных задач. Выполнение решаемых задач связано с осуществлением определенных функций. Так, наряду с другими, ГИС выполняет следующие основные функции: подготовку и ведение банков данных; информационно-справочные; имитационного моделирования; экспертного моделирования; автоматизированного картографирования.

ГИС может рассматриваться как информационная основа (база данных) для изучения природных особенностей региона и как инструмент исследования динамики или прогноза явлений и процессов (система моделей).

Кроме этого, ГИС может использоваться как информационно-справочная система, по определенному запросу выполняющая поиск и выборку данных. Следующий момент работы ГИС связан с разработкой математических моделей или системы экспертных оценок с целью анализа динамики геосистем.

Для решения каждой из перечисленных задач необходима разработка алгоритмического и программного обеспечения, а также создание диалоговых человеко-машинных систем, поддерживающих работу пользователя и представление результатов моделирования в традиционном картографическом виде.

Программно-технический комплекс. В настоящий момент ГИС комплектуются как графические станции, использующие разнообразные средства ввода-вывода графической информации. Для организации региональных ГИС требуется ЭВМ с достаточно большим объемом оперативной памяти и значительным быстродействием, работающая как в интерактивном, так и в пакетном режиме. С этой целью могут быть использованы как большие ЭВМ (для обработки космической информации), так и персональные компьютеры.

Устройства ввода графической информации подразделяются на автоматические (сканеры) и полуавтоматические (цифрователи). Для построения картографических изображений используются: графопостроители, матричные принтеры, цветные струйные печатающие устройства. В состав графической системы входит также цветной графический дисплей, который обеспечивает диалоговый режим пользователя.

Информационный блок (базы данных). Информационные массивы в ГИС объединяются в базы данных, доступ к которым обеспечивается СУБД. Основное назначение баз данных заключается в обслуживании информационных потребностей пользователя, а также поддержке системы моделей ГИС. В БД хранится не только фактологическая информация на определенный момент времени, но также начальные условия и коэффициенты уравнений модели, используемых в режиме имитационного моделирования.

Для поиска и выборки данных используются различные команды запросов пользователя. Использование или комбинирование различных команд дает возможность представлять результаты запроса в различном виде: табличном, графическом, картографическом. В зависимости от запроса, фактическая информация может быть дополнена статистически параметрами: средним значением, дисперсией и т.д.

Блок моделей. Данный блок включает программное обеспечение, предназначенное для различных операций по обработке данных. Поскольку ГИС строится как многоцелевая и многофункциональная информационно-моделирующая система, то в ее состав включаются пакеты прикладных программ, а также банк стандартизованных моделей.

Центральное место в ГИС занимает система автоматизированного картографирования. При организации ГИС могут быть использованы уже готовые модели или программные блоки, отвечающие требованиям решаемых задач. Стандартизация частных моделей, моделирующих отдельные свойства ландшафта или его компонентов (почва, растительность, миграция веществ в ландшафте) упрощает процедуру информационного обеспечения моделей, а главное, дает возможность использовать имеющийся опыт в области моделирования конкретных процессов в ландшафте при решении новых задач.

Важное место в ГИС отводится блоку экспертного моделирования и экспертных оценок. В данной части ГИС ведущая роль отводится эксперту, специалисту в конкретной предметной области. Работа данного подблока ГИС состоит в автоматизации традиционных методов анализа и синтеза геокологической информации, выполняемых экспертом на основе набора эмпирических правил.

Система управления диалогом пользователя. Функционирование ГИС как целостной системы обеспечивается системой управления диалогом пользователя. Данный блок осуществляет взаимосвязь между отдельными подсистемами ГИС, организуя диалоговое взаимодействие пользователя с системой. В зависимости от решаемой задачи выполняется автоматическая настройка ГИС на ее решение. Для этого из банка моделей выбирается необходимая модель, из информационного блока все необходимые данные.

Диалоговый режим ГИС рассчитан на пользователей различной степени подготовленности: прикладных программистов, аналитиков и исследователей и случайных пользователей. Для каждого типа пользователя выбирается свой уровень ведения диалога.

Блок оценки и принятия решений. Результаты работы ГИС анализируются в блоке оценки и принятия решений. Следует отметить, что система управления диалогом пользователя неразрывно связана с блоком оценки и принятия решений посредством формирования набора сценариев, выборов методов отображения (табличного, картографического) получаемых результатов.

Блок оценки, как и диалоговая система, рассчитан на различные режимы работы ГИС. Наиболее простой - это использование ГИС как информационно-справочной системы, более сложный, касается разработки автоматизированной методики анализа результатов имитационного моделирования.

Выбор сценариев напрямую связан с оценкой геоэкологических ситуаций и во многом опирается на знание эксперта о наиболее типичных или вероятных условиях поведения изучаемого природного объекта под воздействием возмущающих факторов.

В современных системах контроля и управления качеством окружающей среды важное место занимает оперативность получения результатов машинного прогнозирования. ЛПР требуется в сжатые сроки просмотреть различные сценарии моделирования, проанализировать полученные результаты и предложить наиболее оптимальные управленческие решения, опирающиеся на результаты работы моделей ГИС.

2. Базы данных

Большие объемы первичной геоинформации, регистрируемой как четырех уровнях наблюдения, требуют организации их хранения в памяти микро-, мини- и супер-ЭВМ по специальным правилам и принципам, позволяющим осуществлять многократное к ним обращение с целью использования данных для обработки и интерпретации, выбора стратегии дальнейших прогнозно-поисковых или разведочно-эксплуатационных работ, принятия по результатам обработки и интерпретации оптимальных управленческих решений.

При этом важно, чтобы организация данных и их хранение в различных технических средствах [микро-ЭВМ («Искра», «Электроника», IBM и др.) в режиме персонального компьютера, мини-ЭВМ (СМ ЭВМ, БВК (СМ-1), управляющие вычислительные комплексы УВК (СМ-2, СМ-4, СМ-1420, СМ-1810 и др.), а также супер-ЭВМ (экспедиционные вычислительные комплексы ЭГВК ПС-2000 и СМ-2, ЕС-10/55 и др.)] отличались единой технологией, обеспечивая возможность их использования для решения различных геологических задач с учетом различия технических средств. Рассмотрим понятия базы данных, различных типов баз данных и их взаимодействия между собой.

Internet Explorer - создание Web-страниц

Для загрузки IE необходимо щелкнуть на значок на рабочем столе Windows 98, или загрузить его через Пуск Программы Internet ExplorerInternet Explorer. После загрузки на мониторе компьютера появится оболочка IE. Кнопки Назад (1) и Вперед (2)...

Автоматизированная информационная система управления складом

Выделим несколько основных функций: 1) Преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со спросом. Особое значение данная функция приобретает в распределительной логистике...

Базовые понятия и определения информатики

Технические средства предназначены для работы информационной системы...

Верификация данных

В заголовочном файле «Fdstat.h» реализовано несколько функций для обработки и визуализации данных, а также объявлено три переменных в области глобальной видимости...

Интеграция СЭД на основе типовых подсистем

Построение систем автоматизации документооборота из существующих на рынке продуктов требует не только хорошего понимания конечной задачи, но и отличного знания рынка программного обеспечения...

Информационная система многопользовательских систем

Функция логистики _ это укрупненная группа логистических операций, однородных с точки зрения цели этих операций и заметно отличающихся от другой совокупности операций. Классификация основных функций логистики приведена в таблице 1...

Классификация программного обеспечения

Загрузка программ в оперативную память и их выполнение; - стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода); - управление оперативной памятью (распределение между процессами...

Логические основы цифровых устройств

Логический элемент (вентиль) -- это часть электронной схемы, которая реализует элементарную логическую операцию, преобразуя таким образом множество входных логических сигналов в выходной логический сигнал...

Многомерные нестационарные задачи теплопроводности. Примеры реализации разностного решения в среде Х

LinearSolve(M) - функция, решающая алгебраическую систему уравнений (матрица М) surfdata(g, r1, r2, options) - создает 3D поверхность используя входные данные g- матрица значений, r1,r2- диапазон выбираемых значений. 4...

Описание реализации базовой модели электрической цепи

MathCAD является интегрированной системой программирования, ориентированной на проведение математических и инженерно-технических расчетов. Система MathCAD содержит текстовый редактор, вычислитель и графический процессор...

Прикладные аспекты информационных технологий

Проектирование базы данных "Адвокатская контора"

Основными функциями органов управления является внесение изменений и дополнений в Устав организации, утверждение внутренних документов, привлечение новых клиентов, подготовка документации по делу к судебному процессу...

Проектирование базы данных и систем управления базой данных в среде Microsoft Access

1. Организация данных. Создание таблиц и управление ими. 2. Связывание таблиц и обеспечение доступа к данным. Access позволяет связывать таблицы по совпадающим значениям полей, с целью последующего соединения нескольких таблиц в одну. 3...

Разработка базы данных для CMS интернет-магазина

Предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной работы над содержимым, управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т. п....

Разработка комплексной информационно-аналитической системы кожно-венерологического диспансера

Первая функция - непосредственное управление данными во внешней памяти. Эта функция непосредственного управления данными во внешней памяти включает обеспечение необходимых структур внешней памяти как для хранения данных...